Le confort estival - principes généraux

Protection solaire

Apports internes

Inertie thermique,

l'effet de la masse du bâtiment

Ventilation,

l'effet de mouvements d'air sur le confort estival

La

ventilation nocturne estivale

Rafraîchissement

par évaporation

Rafraîchissement

par tubes enterrés, puits canadiens

Applet JAVA: modèle 1 noeud

Bibliographie

Le confort estival- principes généraux

Dans la plupart des climats, il est possible par

une architecture sensible et des moyens passifs, d'assurer un climat

intérieur confortable en saison intermédiaire et estivale.

Ces mesures passives ne sont pas une alternative

à la climatisation, mais une condition préalable.

Un système de rafraîchissement actif (climatisation)

doit être envisagé seulement lorsque toutes les stratégies

passives ont été exploitées et optimisées.

Généralement, il est nécessaire

de faire appel à différentes stratégies complémentaires,

une seule ne suffisant pas à garantir un confort suffisant.

Les 3 stratégies de base sont: protéger,

dissiper, stocker.

a) Minimiser les apports de chaleur, protéger:

Protections solaires

Gestion des apports internes

b) Optimiser les possibilités de dissipation

de chaleur:

Aération

Ventilation nocturne estivale

Rafraïchissement par évaporation

c) La masse thermique joue un rôle important

dès que l'on cherche à stocker et déstocker

du froid / chaud avec des décalages temporels:

Masse du bâtiment

Masse thermique du terrain

Protection solaire

Une excellente protection solaire est la base d'un

bâtiment confortable en période estivale.

Office building "iGuzzini" | Recanati

(I) | Mario Cucinella Architects | 1996-99

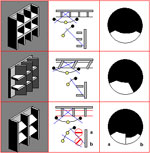

Selon l'exposition des façades et des ouvertures

et de leur orientation, des systèmes de protection différenciés

doivent être envisagés:

Protection verticale, latérale, combinée

Source images © DIAS 2.11, d'après

'Design with climate - Bioclimatic approach to architectural regionalism',

Victor Olgyay, 1963, New Jersey

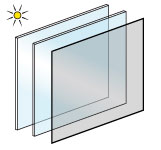

On différencie 3 types de protections en foction

de leur position par rapport au vitrage: Par ordre décroissant

d'efficacité

Protections extérieures fixes ou mobiles

Systèmes entre verres et films ou verres antisolaires

Protections intérieures et rideaux

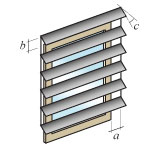

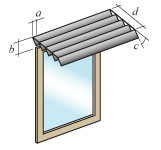

Protections extérieures

Source images protection extérieure

© Parasol-LHT

Les protections extérieures sont efficaces car elles évitent

un échauffement du verre. Lors de dispositifs fixes, un dessin

en fonction de la géométrie solaire est essentiel.

Dans cette catégorie tombent aussi avant-toits, balcons,

pergolas...

Les volets roulants, en tissu ou à lamelles sont également

efficaces mais plus fragiles en raison de leur mécanisme

et les sollicitations dûs au vent.

Une automatisation s'avère intéressante

pour assurer un fonctionnement optimal du dispositif. Elle contribue

également à un bon vieillissement en relevant les

protections extérieures en cas de vents forts. Les capteurs

sont à placer avec soin et le système doit laisser

la possibilité aux usagers d'interagir.

Dans le cas d'un bâtiment climatisé,

une automatisation est indispensable en raison du découplage

climatique des occupants.

Ces protections sont la seule solution permettant de protéger

efficacement du rayonnement solaire.

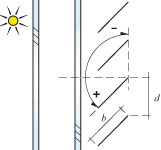

Protections intermédiaires

Source images © Parasol-LHT

Selon les propriétés optiques des verres et la couleur

des lamelles, les protections solaires par persiennes entre verres

sont peu à inefficaces en raison de l'échauffement

de la fenêtre (température du verre pouvant atteindre

plus de 50°C). Ces solutions peuvent aussi poser des problèmes

de maintenance en raison de l'inaccessibilité du mécanisme

entre les verres.

Le respect des valeurs g maximum (voir définition ci-dessous)

autorisés par la norme est difficile à atteindre.

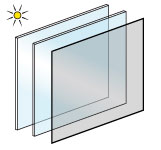

Source image verre antisolaire ©

Parasol-LHT

Les films antisolaires sont une solution provisoire et leur efficacité

peut fortement varier d'un verre à un autre. L'altération

de couleur et la diminution de lumière naturelle sont problématiques

et le vieillissement, notamment sur des vitrages inclinés,

est rapide.

Les verres antisolaires peuvent être performants, à

condition de disposer de grandes surfaces car la réduction

de lumière visible et l'altération de couleur sont

sensibles.

Le respect des valeurs g maximum autorisé par la norme (voir

ci-dessous) est difficile, voire impossibleà atteindre.

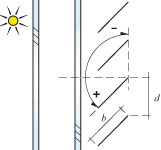

Protections intérieures

Source images © Parasol-LHT

En raison de l'absorbtivité des vitrages,

des rideaux et persinennes à l'intérieur de la fenêtre

sont très peu efficaces. Leur rôle est d'avantage en

rapport avec la régulation de la lumière naturelle

et la privacité des coccupants.

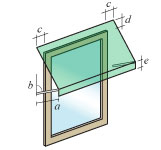

Définition de la valeur g

La valeur g définit le rapport entre l'énergie

solaire incidente à l'extérieur de la fenêtre

et la quantité d'énergie disponible derrière

la fenêtre. C'est la grandeur essentielle à prendre

en considération lors de la conception des fenêtres

et de leur dispositif de protection.

|

Dans la

définition du g, toutes les formes de transfert d'énergie

sont pris en compte:

- par rayonnement visible (lumière)

- par rayonnement infrarouge (chaleur)

- par conduction

- par convection

Le dispositif de protection

solaire fait partie intégrante de ce processus de transfert

de chaleur par réflexions multiples, échauffements

mutuels, échanges thermiques radiatifs... De cette

complexité découle une grande ignorance des

véritables performances des protections solaires, d'autant

plus que la valeur g dépend dans une certaine mesure

de l'angle d'incidence du rayonnement, de la températures

de l'air... et il est très difficile de déterminer

cette valeur, pourtant fondamentale, sans recours à

la mesure in situ (à l'aide d'un calorimètre

solaire).

Des valeurs typiques sont:

- Corps noir parfait: g = 1.00

- Simple vitrage: g = 0.85

- Double vitrage sélectif: g

= 0.65

- Double vitrage avec protection solaire

extérieure: g = 0.15

- Mirroir parfait: g = 0.00

|

Ce que dit la norme

La norme SIA 180 et SIA 382/1 definissent des exigences

afin de limiter les risques de surchauffe estivale: la valeur g

des fenêtres y compris le système de protection admissible

doit être inférieur ou égal à 0.15 [-].

La nouvelle norme 382/1 (prévue

2005) préconise une valeur g différenciée en

fonction de l'orientation de la fenêtre et du rapport

de vitrage (surface façade/surface fenêtre).

Source: Vernehmlassungsentwurf Norm SIA 382/1, Figure 2.1: 'Anforderungen

an den g-Wert von Verglasung und Sonnenschutz je nach Orientierung'

Géométrie solaire

L'effet de protection peut se trouver en contradiction

avec des exigences de vue et d'éclairage naturel.

Une bonne connaissance de la géométrie

solaire, des effets géométriques et de réflexion

est nécessaire car elle permet de déterminer les heures

critiques et de dimensionner avantageusement un système de

protection.

Source: Mazria, Edward, "The Passive

Solar Energy Book, A Complete Guide to Passive Solar Home, Greenhouse

and Building Design", Rodale Press; (May 1979)

Lien URL: Géométrie

solaire http://www.unige.ch/cuepe/enercad/geo_solaire.htm

Lien URL: logiciel Parasol-LHT >>> http://www.byggark.lth.se/shade/parasol.htm

Lien TOOL: Outil ombrage dans logiciel PEM et/ou EnerCAD

Apports internes

Office building "Powergen" | Coventry

(UK) | Bennetts Associates, London | 1993-94

Les apport internes ont des origines diverses:

Occupants (100 W/personne)

Eclairages

Appareils électriques

Les apports internes sont diminués dans des

pièces bénéficiant d'un bon éclairage

naturel et équipés de luminaires efficaces à

haut rendement et d'appareils économes en énergie,

le cas échéant, équipés d'une extraction

à la source de la chaleur produite.

Inertie thermique, l'effet de la masse du bâtiment

Queens building, De Montfort University |

Leicester (UK) | Short Ford & Associates Architects | 1993

La masse thermique n'est utile que s'il y a fluctuation

de température. Elle permet alors d'accumuler de la chaleur

et de retarder l'échauffement des pièces. En contrepartie,

il faudra évacuer la chaleur emmagasinée, par exemple

par une possibilité de ventilation nocturne.

La masse thermique doit être accessible, c'est

à dire en contact direct avec l'air ambiant. Faux plafonds

et double-planchers agissent comme isolants et découplent

l'air intérieur de la masse thermique. Dans le cas des faux

plafonds, il est important de laisser suffisament d'espace afin

de permettre une circulation de l'air dans le vide de plafond.

Une construction très massive restera fraîche

pendant plusieurs jours de canicule, à condition de bien

gérer les apports de chaleur (protections solaires, gains

internes).

La tendance actelle est à la construction

légère, en bois ou en ossature métallique.

Ces bâtiments disposent de par leur système constructif

d'une faible masse thermique et nécessitent d'excellentes

protections solaires ansi qu'une aération efficace.

Des matériaux à changement de phase

(p.ex. de la parafine encapsulée) permet de stocker d'importantes

quantiés de chaleur sans grand changement de température

(passage de la phase solide à la phase liquide). Ces solutions

sont en mesure d'absorber des 'pointes' thermiques. Cependant, l'énergie

emmagasinée doit pouvoir être évacuée

par la suite.

Ventilation, l'effet de mouvements d'air sur le

confort estival

Quoi de plus agréable qu'une légère

brise en période chaude: par transpiration, l'organisme favorise

l'évaporation d'eau sur l'épiderme permettant de lutter

très efficacement contre la chaleur. Une tenue vestimentaire

adaptée est un condition préalable essentielle. La

possibilité d'un brassage de l'air ou d'une ventilation naturelle

ciblée contribuent à ce phénomène. Toutefois,

des courants d'air excessifs sont à éviter (> 0.5

m/s).

Des typologies traversantes privilégient l'aération

naturelle par ouverture des fenêtres. Des grilles de ventilation

ou blocages de portes et d'autres ouvrants sont nécessaires.

La ventilation nocturne estivale

BRE Office Building | Watford (UK) | Feilden

Clegg architects

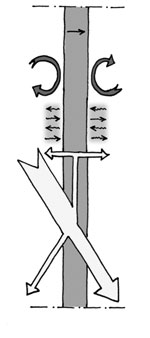

Le principe de la ventilation nocturne se base sur

le constat d'une température de l'air extérieure fraîche

pendant la nuit, plus efficace en zone périurbaine que dans

les centre-villes où l'abaissment nocturne de température

est moins sensible. L'air frais de la nuit sert à refroidir

le bâtiment en évacuant la chaleur emmagasinée

pendant la journée. Cette fraîcheur est ensuite disponible

pendant la journée. Le contrôle se fait par ventilation

du bâtiment dès que la température extérieure

est inférieure à la température intérieure.

Afin de bénéficier au mieux de ce phénomène,

le bâtiment doit disposer d'une bonne masse thermique. Pendant

la journée, quand la température extérieure

dépasse la température intérieure, il convient

de réduire le taux de ventilation par la fermeture des fenêtres

ou ouvrants et par la réduction du débit d'une éventuelle

ventilation mécanique au minimum nécessaire pour les

besoins d'hygiène (15m³/personne/heure, voir norme SIA

180).

Des problèmes éventuels à prendre

en considération sont:

intempéries

courants d'air

effraction

incendie

bruit

manipulation

Afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement

de ce principe, ces points sont à traiter avec attention:

possibilité de laisser des ouvertures de ventilation (fenêtres

ou clapets) ouverts en cas d'orage

les courants d'air doivent rester raisonnables (< 1 m/s)

les ouvertures ne doivent pas pouvoir donner lieu à des

visites indésirables

les ouvertures doivent être conformes aux exigences de sécurité

incendie

les problèmes éventuels de bruits urbains sont à

prendre en considération

la manipulation peut s'avérer lourde. L'automatisation est

une solution, à condition de laisser aux occupants la possibilité

d'interagir.

Rafraîchissement par évaporation

En s'évaporant, l'eau prélève

de la chaleur à l'environnement. Ce phénomène

est appelé refroidissement adiabatique.

L'effet de rafraïchissement par évaporation

le plus commun est celui des plantes. Le recours à la végétalisation,

notamment des espaces extérieures, est très efficace

et apporte un surplus d'oxygène bienvenu et de l'ombre.

Par ailleurs, des solutions de pluvérisation,

d'humidification et de ruissellements sont utilisés depuis

l'antiquité. Ces systèmes apportent de la fraïcheur

dans des climats chauds et secs.

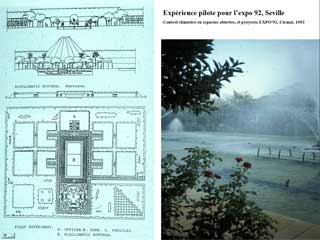

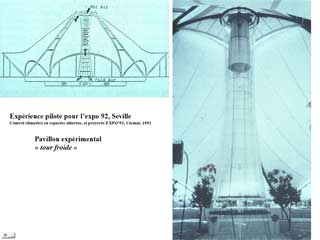

A gauche: Control climatico en espacios abiertos,

el proyecto EXPO’92, Ciemat, 1992

A droite: Pavillon expérimental « Rotonde bioclimatique

» : ''tour froide''

Rafraîchissement par tubes enterrés,

puits canadiens

Le recours à des tubes enterrés permet

de tirer profit de la masse thermique du terrain pour tempérer

l'air soufflé dans le bâtiment. Les meilleurs résultats

sont obtenus en refroidissant les tubes pendant la nuit par une

ventilation nocturne.

>>> schéma

puits canadien

Tools

Applet Java: modèle didactique 1 noeud

... à développer >>> développement

: PG + THO

>>> SIMBAT:

INPUT:

Météo horaire sur une année (T ext et Rayonnement

solaire) : fixe (p.ex. Genève ou Lugano)

Dimensions de la pièce et ouvertures : fixe (shoebox)

Valeur U murs

Valeur U verre

Valeur g verre

Capacité thermique (matériaux

et couplage thermique)

Apports internes

Renouvellement d'air avec stratégie

jour/nuit

OUTPUT:

Graphique une journée hiver

Graphique une journée été

Graphique Ti et Te annuel

Graphique heures classées confort

Bibliographie

Victor Olgyay, 'Design with climate - Bioclimatic approach to architectural

regionalism', New Jersey , 1963

Mazria, Edward, 'The Passive Solar Energy Book, A

Complete Guide to Passive Solar Home, Greenhouse and Building Design',

Rodale Press, 1979

Logiciel DIAS 2.11, 'Données interactives

d'architecture solaire', CUEPE, Université de Genève,

1996

Logiciel P.E.M., 'Pascool Electronic Metahandbook',

CUEPE, Université de Genève, 1996

Norme SIA 382/1, 'Performances techniques requises pour les installations

de ventilation et de climatisation'

Norme SIA 180, 'Isolation thermique des bâtiments', 1999

Norme SIA 380.078, prEN ISO 13363-1, 'Dispositifs de protection

solaire combinés à des vitrages', 2002

Cahier technique SIA 2021, 'Bâtiments vitrés, confort

et efficience énergétique', 2003-2004

Soleil

et architecture, guide pratique pour le projet (pdf), Cours

PACER, 1991

http://www.unige.ch/cuepe/enercad/geo_solaire.htm

Géométrie solaire

http://www.buildingenvelopes.org/

http://www.iea-shc.org/

http://www.wbdg.org

|

![]()